Le sakura désigne, botaniquement, un ensemble de cerisiers ornementaux. La variété la plus répandue au Japon est le Somei Yoshino (Prunus yedoensis), hybride apparu à la fin de l’époque d’Edo. Ses fleurs sont d’un rose très pâle, presque blanc, et tombent en pluie quelques jours seulement après leur épanouissement. Leur floraison simultanée — résultat du clonage massif par greffage — crée un effet spectaculaire, presque surnaturel. Dans les allées du parc d’Ueno à Tokyo ou le long de la rivière Meguro, on croirait marcher dans un nuage. D’autres variétés, comme le yaezakura, aux pétales doubles et plus colorés, ou le shidarezakura, au port pleureur, prolongent la saison de quelques semaines.

Sakura : bien plus qu’une fleur

Le cerisier en fleurs, symbole vivant du Japon

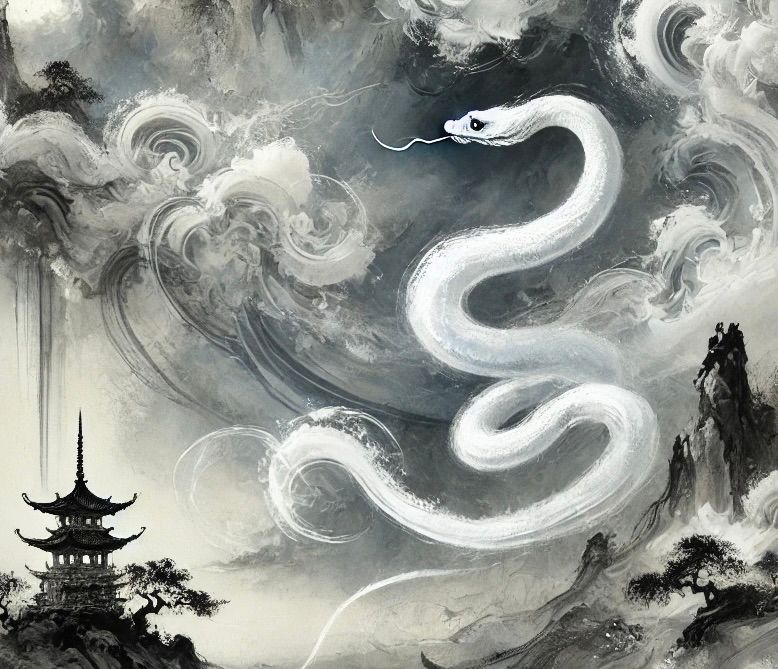

Chaque printemps, le Japon se transforme. Les rues, les parcs, les temples, les rivières se parent d’un voile léger et mouvant, dans des tons de rose pâle et de blanc immaculé. Les cerisiers en fleurs, ou sakura, offrent un spectacle éphémère qui attire des millions de regards, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays. Mais derrière cette beauté fragile se cache un phénomène complexe, aux ramifications profondes : biologiques, culturelles, sociales, économiques, esthétiques. Le sakura n’est pas une simple curiosité florale. C’est un emblème, un langage silencieux, un miroir du Japon et de sa manière d’habiter le monde.

Longue histoire et tradition vivante

Des enjeux moins poétiques

Une omniprésence rassurante

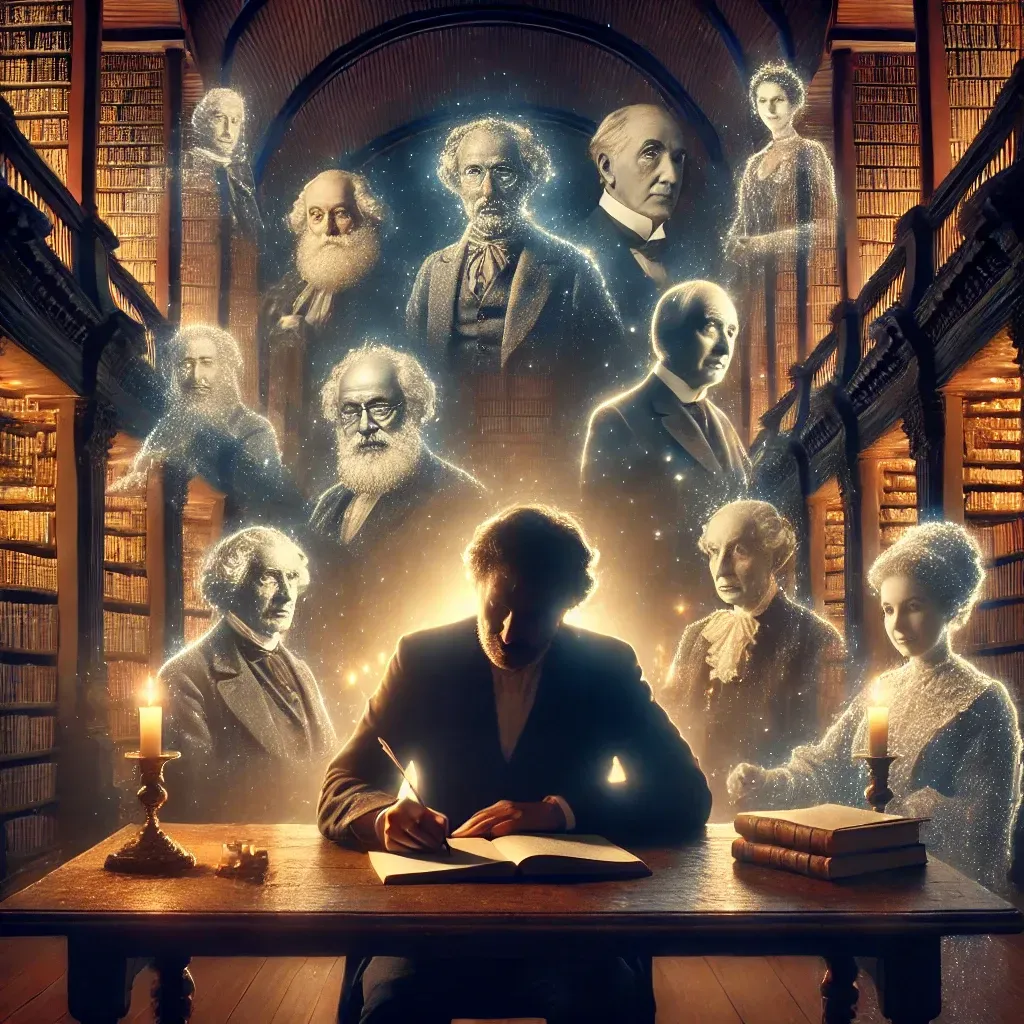

Une des œuvres littéraires qui explore le plus finement la symbolique des sakuras et leur lien profond avec la culture japonaise est Pays de neige (雪国, Yukiguni) de Yasunari Kawabata.

Bien que les sakuras n’y occupent pas la place centrale d’un motif omniprésent, ils y apparaissent comme une incarnation subtile du concept de beauté éphémère, de silence intérieur, et de mélancolie douce , ce que les Japonais appellent mono no aware. Ce roman, couronné par le prix Nobel de littérature en 1968, se déroule dans une région montagneuse isolée, où les saisons et les émotions passent comme les pétales de cerisier dans le vent.

L'esprit du sakura est présent par

- La forme : l’écriture de Kawabata est minimaliste, poétique, empreinte d’ellipses, à l’image de la fleur elle-même.

- La temporalité : tout le roman repose sur l’idée du moment qui s’évanouit à peine perçu, comme une floraison de cerisier.

- L’ambiguïté : la relation entre les personnages reflète la délicatesse et la fragilité des fleurs, dans une tension permanente entre le désir et le renoncement.

- Le contraste : dans un paysage enneigé et figé, le souvenir ou l’attente des sakuras agit comme une promesse de vie, tout en soulignant l’irréversibilité du temps.

D’autres œuvres méritent d’être mentionnées :

• Le Dit du Genji (源氏物語) de Murasaki Shikibu : ce classique du XIe siècle mentionne à plusieurs reprises les sakuras dans des scènes de cour, avec une richesse symbolique extrême. Le cerisier y est un motif de raffinement et d’impermanence.

• Le Maître de thé de Yasushi Inoue : bien que focalisé sur le thé, ce roman aborde l’esthétique japonaise de la disparition, dans laquelle le sakura est implicitement inscrit.

• Les haïkus de

Bashō et

Issa, où un seul mot évoquant les sakuras suffit à condenser une émotion, une saison, une existence.

La Princesse aux Sakuras, ancêtre de l'empereur

À travers le sakura, le Japon parle de lui-même : de son rapport au temps, à la nature, à la communauté, au souvenir. En contemplant ces fleurs si vite disparues, on ne célèbre pas seulement le printemps, mais la beauté de l’instant, la fragilité de la vie, et l’harmonie possible entre l’homme et son environnement.

Si un jour vous vous trouvez au Japon en avril, asseyez-vous sous un arbre, fermez les yeux, laissez tomber les pétales autour de vous... et écoutez ce que le silence vous raconte.

Partager cet article avec vos amis :